1.引越しの荷づくりをスムーズに進めるコツ

引越しの荷づくりをスムーズに進めるため、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

1.1使うものと使わないものに分ける

引越しの荷づくりで最初にやるべきことは、家にあるものを引越し以降も「使うもの」と「使わないもの」に分けることです。家にあるものを一通りチェックして、まったく使っていないものや今後使わないもの、壊れているものや買い替えを予定しているものを不用品として分類します。

不用品は、処分したり売却したりしましょう。たとえば、粗大ゴミであれば自治体に回収してもらえますが、回収までに時間がかかり、引越し日に間に合わない可能性もあります。また、フリマアプリで売却する場合も、すぐに売れるとは限りません。このような可能性も考えて、できるだけ早めに家にあるものを選り分けるようにしましょう。

1.2荷物をグループごとに分ける

引越し先に持ち運ぶ荷物は、グループごとに分けることが鉄則です。グループ分けは、最初にリビング、寝室、キッチン、お風呂など、部屋ごとに大きく分けます。そのうえで、本、衣類、食器、家電、家具など、荷物の種類によってダンボールを分けます。そうすることで、引越し先での荷ほどきがスムーズになります。

もう一つ重要なことが、割れものは割れものだけでまとめることです。食器や鏡、ワインや瓶に入った調味料などは丁寧に梱包したうえで、ダンボールに「ワレモノ注意」「取扱注意」と書いたり、シールを貼ったりします。

1.3使う予定がないものから荷づくりする

引越しの準備を効率的に進めるためには、早めに荷づくりを進めることが重要です。引越し日までに使う予定がないものは、どんどんダンボールに詰めていきましょう。早い段階で荷づくりできるものとしては、以下のようなものが挙げられます。

- ・オフシーズンのアイテム(今の季節に使用しない衣類や寝具、暖房器具や扇風機など)

- ・ストックしている日用品・食品(洗剤、柔軟剤、歯磨き粉、お米など)

- ・使っていない趣味のアイテム

- ・使用頻度の低い食器類

- ・書籍やDVD

- ・アルバムなどの記念品

1.4使う可能性のあるものはダンボールに封をしない

引越しの荷づくりは、早めにダンボールに詰めていくことが重要ですが、その際に「このアイテムは、引越し日までに使う可能性はないか?」ということを考えるようにしましょう。引越し日までに使う可能性のあるものは別のダンボールに入れ、封をしないでおきましょう。もし、その荷物が必要になれば取り出して使い、またダンボールに戻して、引越し当日に封をします。

使う可能性のあるものは人によって異なりますが、常備薬や応急処置用品、各種の契約書や工具、掃除道具などは引越し前に必要になることがあります。

1.5引越し当日に残りの荷物をダンボールに詰める

最後に、引越しの直前まで使っていたものをダンボールに詰めれば荷づくりは完了です。引越しの直前まで使うものとしては、以下のようなものが挙げられます。

- ・衣類や寝具:引越し日に着る衣類を決めて、事前に確保しておきましょう。

- ・食器や調理器具:引越しの前日や当日は外食やお弁当にして、食器や調理器具を早めに梱包することも一つの手です。

- ・トイレ・洗面・お風呂用品:歯ブラシや歯磨き粉、シャンプー、ボディソープ、トイレットペーパーなどは引越しの直前まで使います。

- ・スマホの充電器:引越しの荷物に入れず、自分で持ち運んでも良いでしょう。

2.引越しまでに荷づくりが終わっていないとどうなる?

引越しの荷づくりは引越し当日まで続きます。ここで重要なポイントは、当日の荷づくりを最小限にしておくことです。なぜならば、引越し当日に荷づくりが終わっていない場合、追加料金が発生する可能性があるからです。

引越しは、基本的に引越し業者が荷物の搬出を始めるまでにすべての荷づくりを終わらせておく必要があります。荷づくりが終わっていないと荷物の搬出を始められず、作業員に荷づくりを手伝ってもらうことになります。荷づくりは当初の見積もりに含まれていない作業なので、追加料金が発生する可能性があります。費用の負担が増えないよう、引越し当日は業者が来るまでに荷づくりを終わらせておきましょう。

3.引越しの荷づくりにかかる日数

引越し当日までに荷づくりを終わらせるため、荷づくりにかかる日数の目処を押さえておきましょう。荷物の量によって荷づくりにかかる日数は変わってきますが、大きく「単身者の引越し」と「家族の引越し」に分けると、以下の日数が目安になります。

| 単身者の引越しの荷づくりに要する日数 | 2〜3週間程度 |

|---|---|

| 家族の引越しの荷づくりに要する日数 | 1ヵ月程度 |

「荷づくりくらい、2〜3日で終わるだろう」と考えていると、後悔することになりかねません。引越し前の時期は慌ただしく、なかなかまとまった時間をとることができません。できるだけ余裕をもって、単身での引越しの方は2〜3週間前、家族での引越しの方は1ヵ月前には荷づくりを始めるようにしましょう。

4.引越しの荷づくりに必要な道具

引越しの荷づくりには、いくつかの道具が必要になります。事前にホームセンターや100円ショップで買い揃えておきましょう。

| ガムテープ | 荷物をダンボールに梱包するときに使います。ダンボールの量に合わせて、少し多めに準備しておくと良いでしょう。「新居ですぐに使うダンボールは赤」「後回しでいいダンボールは茶色」など、色違いのガムテープを使い分けると、荷ほどきの際にわかりやすくなります。 |

|---|---|

| 軍手 | ダンボールを組み立てたり、運んだり、家具を解体したりするときに軍手があると良いでしょう。 |

| はさみ、カッター | 緩衝材やテープなどをカットするときに使います。はさみだけでも構いませんが、カッターもあると便利です。 |

| ビニールテープ、 セロハンテープ |

荷物を緩衝材で包んでとめるときや、細かいアイテムをまとめるときなどに使います。 |

| 油性ペン | ダンボールの中身を記すために使います。ダンボールの天面や側面に何が入っているか書いておくと、引越し先で効率的に荷ほどきができます。 |

| 工具類 | ドライバーや六角レンチなどの工具類は、組み立て家具を解体するときなどに必要になります。 |

| ゴミ袋 | 荷づくりをすると必ずゴミが出るので、ゴミ袋は必須です。 |

| 割れものシール | 割れものを入れたダンボールに割れものシールを貼ることで、作業員の注意を促します。シールの代わりに赤いペンで「ワレモノ注意」と書くことも効果的です。 |

5.引越しの荷づくりに必要な梱包資材

引越しの荷づくりに必要な梱包資材は以下のとおりです。

| ダンボール | さまざまなサイズの荷物があるので、サイズの違うダンボールを用意しておくと便利です。ダンボールをカットすることで隙間を埋める緩衝材としても使えるので、多めに準備しておきましょう。 |

|---|---|

| ふとん袋 | 布団や毛布などの寝具を保管・運搬するための袋です。ホームセンターや100円ショップなどで売っています。 |

| ハンガーボックス | 衣類をハンガーに掛けたままの状態で持ち運ぶことができるボックスです。シワをつけたくない衣類が多い方はハンガーボックスがあると便利ですし、引越し先での荷ほどきも簡単です。 |

| 緩衝材 | 緩衝材といえば、いわゆる「プチプチ」が一般的ですが、そのほかにもさまざまなタイプの緩衝材があります。食器や家電など、割れものの量に合わせて緩衝材を用意しましょう。新聞紙やタオル、カットしたダンボールなども緩衝材として使えます。 |

| ビニール袋、 ジップロック |

ビニール袋やジップロックなどの袋があると、細かいものをまとめて梱包する際に便利です。透明なビニール袋は中身がわかるのでおすすめです。 |

引越し業者によっては、ダンボールやふとん袋、ハンガーボックスや緩衝材を無償、もしくはオプションで用意してくれるところもあります。事前に確認しておきましょう。

6.引越しの荷づくり・梱包の方法【割れもの】

割れものの荷づくり・梱包の方法を、茶碗、グラスやコップ、平皿の場合に分けてご説明します。

6.1茶碗の梱包方法

プチプチや新聞紙などの緩衝材を使って茶碗を一つずつ包み、テープでとめます。ダンボールの底に緩衝材を敷き、茶碗を入れていきます。同じくらいのサイズの茶碗であれば複数個を重ねても構いませんが、茶碗同士が直接触れないようにしっかりと緩衝材で包みましょう。ダンボールに隙間がある場合は、丸めた新聞紙やタオルなどで埋めてください。

6.2グラスやコップの梱包方法

プチプチや新聞紙などの緩衝材を使ってグラス、コップを一つずつ包み、テープでとめます。ダンボールの底に緩衝材を敷き、グラス、コップを入れていきます。似た形状・サイズのものであれば重ねても構いませんが、ワイングラスやマグカップなど重ねることができないものは、一つずつ立てて並べます。

6.3平皿の梱包方法

平皿の梱包方法も、基本的にはほかの食器類と同じです。まず、プチプチや新聞紙などの緩衝材で平皿を包み、テープでとめます。ダンボールの底に緩衝材を敷き、平皿を入れていきます。平皿は上からの圧力に弱いため、横にして入れるのではなく、立てた状態で入れることがポイントです。ダンボールの隙間に緩衝材を詰めて安定させます。

7.引越しの荷づくり・梱包の方法【衣類】

衣類の荷づくりで重要なことは、第一に不用な衣類を処分することです。名残惜しい気持ちもあるかと思いますが、引越しは衣類を断捨離するベストタイミングです。荷づくりのタイミングで思い切って処分するか、売却することをおすすめします。不用な衣類を処分・売却したら、季節に合わせて残りの衣類を仕分けます。たとえば、夏の時期の引越しであれば冬の衣類は使わないので、真っ先にダンボールに詰めていきましょう。

衣類にシワができることを避けたい方は、ハンガーに掛けたまま持ち運べる「ハンガーボックス」の使用がおすすめです。ダンボールに入れる場合は、大きいサイズのダンボールを使い、なおかつダンボールの上のほうに入れると、ある程度シワを防ぐことができます。下着や靴下などの小物は、ビニール袋にまとめたうえでダンボールに入れると良いでしょう。

なお、衣装ケースに入っている衣類は基本的にそのままの状態で運搬することができます。ただし、引越し業者によって取り扱いが異なるため、事前に確認しておきましょう。

8.引越しの荷づくり・梱包の方法【調理器具・調味料】

調理器具や調味料の荷づくりをする際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

8.1調理器具の梱包方法

鍋やフライパンは、似たサイズのものを重ねて梱包するとスペースを節約できます。重ねるときは、間に新聞紙などの緩衝材を挟むようにしましょう。包丁やナイフ類はそのままでは危険なので、カットしたダンボールや厚紙、タオルなどで刃の部分を包んでください。本数が多い場合は、互い違いに並べるとかさばりません。ミキサーやフードプロセッサーなどの調理家電は、購入時の箱があればそれに入れておくと良いでしょう。箱がない場合は、しっかりと緩衝材で保護します。

8.2調味料の梱包方法

調味料は、荷づくりをする前にすべてをチェックして、賞味期限が切れているものや今後使わないものがあれば処分します。また、常温保存ができない開栓済みのドレッシングも処分するか、引越しまでに使い切るようにしましょう。運搬時に中身がこぼれないよう、キャップや注ぎ口をテープなどで密閉することも重要です。そのうえで、容器ごとビニール袋やジップロックに入れておくと安心です。また、瓶に入っている調味料は緩衝材による保護を忘れないようにしましょう。

9.引越しの荷づくり・梱包の方法【家具・家電】

家具や家電の荷づくりをする際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

9.1大型家具の梱包方法

ベッドやソファ、テーブルや本棚などの大型家具は通常、引越し業者が梱包してくれます。自分で梱包する必要はありませんが、扉や引き出しが付いている家具は、運搬中に開かないようにガムテープでとめておくと良いでしょう。棚などに中身が入ったままでは運搬できないので、中身はすべて取り出してダンボールに入れておきます。

大型の家具・家電だけを運搬できるサービスもあり、荷物の量や引越しの条件によっては、うまく活用することで引越しの費用を安く抑えることができます。アートセッティングデリバリーの「家財おまかせ便」は、ソファやテーブル、洗濯機や冷蔵庫など、大型の家具・家電を1点から運搬できるサービスです。料金などの詳細は以下からご確認ください。

アートセッティングデリバリー「家財おまかせ便」の詳細はこちら

9.2組み立て家具の梱包方法

組み立て家具は、基本的に事前に解体したうえで運搬します。組み立て家具の解体サービスを提供している引越し業者もありますが、通常はオプション料金が発生します。なお、解体サービスを提供している業者でも、IKEAの家具は対応外のことが多いので、自分で解体する必要があります。

組み立て家具を解体するときは、ネジなどの付属部品をなくさないようにビニール袋やジップロックにまとめておきましょう。また、引越し先で組み立てるときに、「どの部品をどこに付けるのか?」がわからなくなりがちなので、解体する前に写真を撮っておくことをおすすめします。

9.3テレビやDVDレコーダーの梱包方法

テレビやDVDレコーダーは通常、引越し業者が梱包してくれます。購入時のダンボールや緩衝材が残っている場合は、それに入れておくと良いでしょう。引越し先でスムーズに配線できるよう、目印を付けておくことや、写真を撮っておくことをおすすめします。

9.4パソコンの梱包方法

パソコンは精密機器であり、衝撃が加わると壊れたりデータが消失したりするおそれがあります。万が一に備え、梱包する前にデータのバックアップをとっておきましょう。パソコン本体は緩衝材を使って十分に保護します。マウスやキーボード、ディスプレイなどの周辺機器も破損のおそれがあるので、緩衝材を使ってしっかり梱包しましょう。

9.5冷蔵庫の梱包方法

冷蔵庫は通常、引越し業者が梱包してくれます。運搬中に、冷蔵庫からの水漏れでほかの荷物が濡れてしまうおそれがあるので、引越し前日までに水抜きをしておきましょう。製氷皿の氷も忘れずに捨ててください。また、運搬中に扉が開かないよう、ガムテープでとめておくと良いでしょう。

水抜きの方法も含め、冷蔵庫を引越しで運ぶときの注意点などは、以下の記事で詳しく解説しています。

冷蔵庫を引越しで運ぶときの準備とは?効率的な手順や自分で運ぶ場合の注意点

9.6洗濯機の梱包方法

洗濯機は通常、引越し業者が梱包してくれます。運搬中に、洗濯機からの水漏れでほかの荷物が濡れてしまうおそれがあるので、引越し前日までに水抜きをしておきましょう。また、取り外した給水ホースや排水ホース、ネジなどの付属部品は、なくさないようにまとめてビニール袋に入れておきましょう。

水抜きの方法も含め、洗濯機を引越しで運ぶときの注意点などは、以下の記事で詳しく解説しています。

洗濯機を引越しで運ぶときの準備とは?水抜きのやり方や準備の注意点

9.7小型家電の梱包方法

トースターやポットなど、ダンボールに入る小型家電は十分な梱包をしたうえで、ダンボールに入れましょう。購入時の箱や緩衝材が残っている場合はそれを使いますが、残っていない場合はプチプチやタオル、新聞紙などを使ってダンボールの中で動かないように固定しましょう。

10.引越しの荷づくり・梱包の方法【本・書類】

引越しで本を運ぶときは、まず手元に残す本と残さない本に仕分けをして、手元に残さない本は処分・売却しておきましょう。本は重いので、大きいダンボールに入れると底が抜けてしまうおそれがあります。小さいダンボールの底を十分に補強したうえで、本を梱包しましょう。書類を運ぶときは、ファイルボックスやバインダーなどに収納したうえでダンボールに詰めると良いでしょう。

11.引越しの荷づくり・梱包の方法【お風呂用品】

シャンプーやリンス、ボディソープなどのお風呂用品は毎日使うため、荷づくりをするのは引越しの前日、もしくは当日になるでしょう。ポンプ式の容器に入っているものは、運搬中に漏れるのを防ぐため、ポンプ部分にラップやビニール袋を被せて、輪ゴムなどで密閉しておきます。ガラスやプラスチックなど、割れたり欠けたりするおそれのあるものは、緩衝材を使って保護します。

12.引越し用ダンボールの組み立て方のコツ

引越し用のダンボールは以下の手順で組み立てましょう。

- ダンボールを広げて、逆さに置きます。

- 先に短いほう(内フラップ)を折り曲げ、次に長いほう(外フラップ)を折り曲げます。

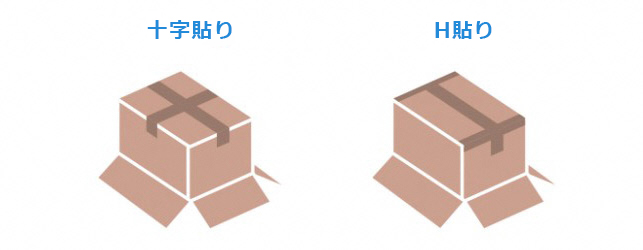

- 外フラップ同士を合わせてガムテープでとめます。底が抜けないように十字にとめることがポイントです(十字貼り)。本などの重い荷物を入れるダンボールは、底の左右にガムテープを貼ると強度が高まります(H貼り)。

13.引越し用ダンボールを無料で入手する方法

引越し用のダンボールを無料で入手するには、以下のような方法があります。

・引越し業者からもらう

業者によってはダンボールを無料で提供してくれるところもあります(有料の場合もあります)。

・スーパーやドラッグストアでもらう

スーパーやドラッグストアの店員さんに聞いてみると、無料でダンボールをもらえる場合があります。ただし、薄かったり破れていたりするものは強度が低いので注意が必要です。

14.引越し用ダンボールのサイズは?

引越し用のダンボールのサイズはさまざまですが、「大」「中」の2サイズ、もしくは「大」「中」「小」の3サイズがあると便利です。「中」のダンボールの寸法は、横幅35〜40×奥行30〜35×高さ30〜35(cm)くらいが一般的です。「大」はこれよりひと回り大きく、「小」はひと回り小さくなります。

15.引越し業者の荷づくりサービスとは?

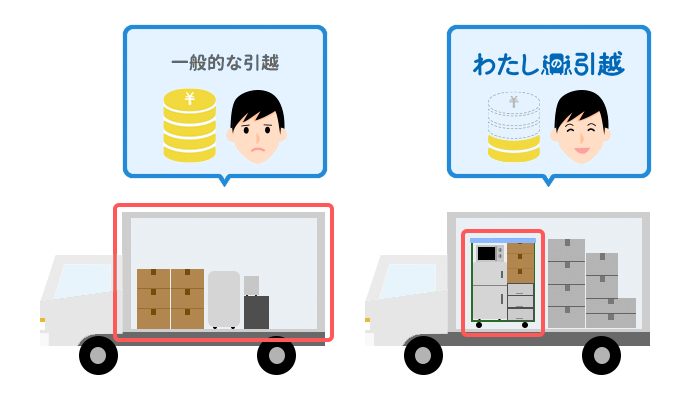

引越し業者の多くは、作業員が代わりに荷づくりをする「荷づくりサービス」に対応しています。業者によってサービス名は異なりますが、「おまかせプラン」と呼んでいるところが多いです。サービス内容も業者によって差がありますが、一般的には、事前に作業員が自宅に訪問して荷づくりを進め、引越し当日に残りの荷物の荷づくりをおこないます。

オプションで、荷ほどきまでお願いできる業者もあります。また、荷ほどき後のダンボールを持ち帰ってくれたり、後日引き取りにきてくれたりするサービスも一般的です。料金は荷物の量によって変わるほか、さまざまなオプションがあり、「どこまでを業者にやってもらい、どこまでを自分でやるのか?」によっても変わってきます。

荷づくりサービスは、荷づくりをする時間がない方や、荷物が多い方におすすめです。プロの作業員が梱包するので荷物が破損するリスクが少ないほか、引越し先の配置なども考慮してくれるのでスムーズに荷ほどきができます。

16.引越しの荷づくりでよくある困りごとは?

引越しの荷づくりでよくある困りごととしては、以下のようなものが挙げられます。

・荷づくりが間に合わない!

引越し当日までに荷づくりが終わっていないと、追加費用が発生するおそれがあります。心配な方は、引越し業者の荷づくりサービスを利用しましょう。

・ダンボールが足りない!

ダンボールが足りない場合は、スーパーやドラッグストアに走りましょう。早めに荷づくりを始めていれば、早い段階で「足りないかも……」ということに気付くことができます。単身者の方は、引越し日の2〜3週間前を目安に荷づくりを始めましょう。

・何がどこにあるかわからない!

荷物を整理しないままダンボールに詰め込むと、引越し先で「あれがない!」「どこにいった?」と慌てることになります。荷づくりの際は、きちんと荷物を分類し、ダンボールに中身をメモしておきましょう。

17.引越し後の片付けを効率的におこなうポイント

引越し先での片付けをスムーズにおこなうため、以下のポイントを押さえておきましょう。

・大型家具の配置を決めておく

ベッドやソファ、テーブルなど大型家具の配置を事前に決めておきましょう。そうすることで、そのほかの家具や荷物を置くスペースが限定され、整理しやすくなります。

・ダンボールの中身がわかるようにしておく

荷づくりの際、ダンボールの中身がわかるように天面と側面にメモをしておきましょう。引越し先では、ダンボールのメモを確認し、すぐに使うものや使用頻度の高いものから優先的に荷ほどきをしていきます。

・収納アイテムを活用する

収納ボックスやラックなどの収納アイテムがあると、引越し先での整理整頓がスムーズに進みます。

就学・就職

就学・就職

住み替え

住み替え

ご自身での引越し

ご自身での引越し