1.【引越しチェックリスト1】引越し先が決まったらまずすること

新居が決まったら、入居日や旧居の引き渡し日の具体的なスケジュールが決まります。いつまでに何をやるべきか、作業を整理して予定を組むとスムーズです。まずは、旧居の退去手続きや引越し業者の決定、転校手続きなどから始めてみましょう。

|

内容 |

| □ |

旧居の退去申告(賃貸住宅・駐車場・駐輪場の解約) |

| □ |

引越し業者の選定・見積もり依頼・申込 |

| □ |

保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校などの転園・転校手続き |

| □ |

不用品(粗大ゴミ)の処分、販売・譲渡・破棄手続き |

| □ |

梱包用品の準備・荷物の箱詰め(荷づくり)の開始 |

1.1旧居の退去申告(賃貸住宅・駐車場・駐輪場の解約)

賃貸物件から引越しをする方は、管理会社(場合によっては大家さん)に退去の通知をします。一般的には、入居時に受け取っている「解約通知書(退去届)」に必要事項を記入して提出します。通常は、「退去予定日の1ヵ月前までに通知すること」などと期限が決められているため、遅れないように注意しましょう。また、駐車場や駐輪場を借りている場合はそれらの解約通知も行います。

1.2引越し業者の選定・見積もり依頼・申込

引越し業者を選び、見積もり依頼をします。納得のいく価格・サービスで引越しをするためには、複数の業者に見積もり依頼をして比較することが重要です。

引越しの見積もり依頼をする時期は、早いに越したことはありません。早い者順で予約が埋まっていくため、遅くなるほど空きが少なくなります。特に、繁忙期の3〜4月は予約が取りにくく、平日の引越しを希望していても、直前になると空きがなく、費用が高い土日祝日にせざるを得ないケースがあります。また、早めに引越しの申し込みをすることで、いわゆる「早割」のようなキャンペーンが適用される場合もあります。費用を抑えるためにも、引越し希望日の1〜2ヵ月前には業者を決定できると理想的です。

引越し費用は時期によって大きく変わってきます。引越し費用が安い時期については、以下の記事で詳しく解説しています。

引越し費用が安い時期はいつ?各月の相場や費用を抑える方法

なお、引越し業者に依頼せず、自分で引越しをする場合は、必要に応じてトラックなどのレンタカーを手配しましょう。

1.3保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校などの転園・転校手続き

子どもがいるご家庭は、保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校などの転園・転校手続きが必要になります。たとえば、他の市区町村の公立小中学校に転校する場合は、「在学中の学校で転校手続きを行う → 現住所を管轄する役所に転出届を出す → 新住所を管轄する役所に転入届を出す → 転校先の学校で手続きを行う」という流れが一般的です。自治体や学校によって転園・転校手続きの流れや方法が異なる場合があるため、通園・通学中の保育園・幼稚園・学校などに事前に確認しておきましょう。

1.4不用品(粗大ゴミ)の処分、販売・譲渡・破棄手続き

引越し前に不用品を処分しておくと、運ぶ荷物の量が減ることで引越し費用を安く抑えられるほか、すっきりとした新居で新生活を始められます。不用品の処分は、不用品回収業者に依頼したり、粗大ゴミとして自治体に回収を依頼したりする方法があります。ただし、自治体に依頼する場合はすぐに回収に来てもらえるとは限りません。依頼が遅れると、引越し当日に間に合わない可能性もあるので注意が必要です。

その他、リサイクルショップやフリマアプリで販売しても良いでしょう。品物にもよりますが、思いのほか高値で売れることがあります。まだ使える家具や家電は、学校や職場などの身近な人に譲ることも一つの方法です。荷物を晴らす方法や費用を抑えるポイントは以下の記事で詳しく解説しています。

引越しの荷物が多すぎるとデメリットがある?荷物を減らす方法をご紹介!

引越しを安く済ませる方法は?【手段別】費用を抑えるポイント

1.5梱包用品の準備・荷物の箱詰め(荷づくり)の開始

梱包用品を準備して、荷づくりを始めます。具体的には、ダンボールやガムテープ、ふとん袋やハンガーボックス、緩衝材、ビニール袋、軍手、はさみ、カッター、油性ペン、ビニールテープなどが必要になります。引越し業者によっては、ダンボールやふとん袋、ハンガーボックスや緩衝材を、無償もしくはオプションで用意してくれるところもあります。

引越し当日までに使う予定のないものから荷づくりをしていくのが鉄則です。たとえば、オフシーズンのアイテムや日用品のストック、使用頻度の低い食器類、書籍・DVD、アルバムなどの記念品は早い段階で荷づくりできるでしょう。荷物を詰めたダンボールには油性ペンで中身を記します。ダンボールの天面や側面に何が入っているかを書いておくと、新居で効率的に荷ほどきができます。荷造りのコツなどは以下の記事で詳しく解説しています。

引越しの荷づくりを効率的に進めるコツは?用意するものや種類別の梱包方法

2.【引越しチェックリスト2】引越しの2週間前までにやること

引越しの1カ月前から2週間前までは、契約しているサービスで、手続きに時間がかかるものを中心に対応を行うのがおすすめです。1つひとつ手続きの期限を確認し、確実にこなしていきましょう。

|

内容 |

| □ |

郵便物の転送手続き |

| □ |

インターネットの移行手続き |

| □ |

契約中のテレビ(衛星放送・ケーブルテレビ・NHKなど)の住所変更 |

| □ |

固定電話・携帯電話・スマートフォンの変更手続き |

| □ |

新聞やウォーターサーバーなどの定期宅配サービスの住所変更 |

2.1郵便物の転送手続き

郵便物の転送手続きを行うことで、手紙やはがき、ゆうパックなど、旧住所宛てに届く郵便物を新住所に転送することができます(転送期間は届出日から1年間です)。郵便物の転送手続きをするには、転居届の提出が必要です。提出方法は、「郵便局の窓口に提出する」「ポストに投函する」「インターネット(e転居)で提出する」の3つがあります。詳しくは郵便局のホームページでご確認ください。

▼関連リンク

転居・転送サービス - 日本郵便

2.2インターネットの移行手続き

引越し後も、今使っているインターネット回線を利用したい場合は、インターネットの移転手続きを行います。さまざまなパターンがありますが、一般的には、現住所での撤去工事と新住所での開設工事が必要になります。早めに手続きをしておかないと希望日に工事の予約ができず、「新居でしばらくWi-Fiが使えない……」という可能性も考えられます。引越しが決まったら、できるだけ早めにプロバイダに連絡するようにしましょう。

2.3契約中のテレビ(衛星放送・ケーブルテレビ・NHKなど)の住所変更

今契約している衛星放送やケーブルテレビを、引越し先でも利用したい場合は住所変更の手続きを行います。衛星放送の場合はインターネットや電話で手続きが完結しますが、ケーブルテレビの場合は撤去工事や設置工事が必要になることがあります。また、ケーブルテレビは引越し先によってはサービス対象エリア外の可能性もあり、その場合は解約手続きをすることになります。NHKの住所変更の方法は、NHKのホームページでご確認ください。

▼関連リンク

引越しのお手続き|NHK受信料の窓口

2.4固定電話・携帯電話・スマートフォンの変更手続き

固定電話の移転手続きや、携帯電話(スマートフォン)の住所変更手続きが必要です。固定電話の住所変更手続きは、一般的には電話やインターネットで行います。なお、NTT東日本エリアとNTT西日本エリアをまたいで引越しをする場合は、現住所で解約手続きを行い、新住所で新規契約手続きを行うことになります。携帯電話(スマートフォン)の住所変更は電話やインターネットで完結します。

2.5新聞やウォーターサーバーなどの定期宅配サービスの住所変更

契約している新聞やウォーターサーバー、食品・日用品の定期便などを、引越し先でも継続して利用したい場合は住所変更の手続きが必要です。このようなサービスのほとんどは、電話やインターネットで住所変更の手続きができます。なお、引越し先のエリアによってはサービス対象エリア外の可能性もあり、その場合は解約手続きをすることになります。

3.【引越しチェックリスト3】引越しの1週間前までにやること

いよいよ引越しまで2週間を切ったら、役所への手続きやライフライン関係の手続きを中心に行いましょう。転出届や国民健康保険の資格喪失などはまとめて行えるため、漏れのないようにチェックリストを活用するのがおすすめです。引越しの1週間前までにやるべきことを紹介します。

|

内容 |

| □ |

転出届の提出 |

| □ |

国民健康保険(保険証を返却)、印鑑登録の廃止 |

| □ |

福祉関係の手続き(児童手当・介護保険・各種医療制度など) |

| □ |

電気・ガス・水道の移転、停止の申込み |

| □ |

火災・地震保険の契約変更 |

| □ |

ペット(犬・国の特定動物)に関する手続き |

3.1転出届の提出

他の市区町村に引越しをする場合は、「転出届」を提出し、転出証明書を発行します。転出届は、現住所を管轄する役所に、引越しの14日前〜当日までに提出しなければいけません。なお、転出届はマイナポータルを通してインターネットで提出することもできます。引越し前は何かと忙しいため、役所に行く時間がない方はインターネットでの提出がおすすめです。また、同一市区町村内で引越しをする場合は「転居届」の提出が必要ですが、転居届は引越し後14日以内に提出すれば問題ありません。

▼関連リンク

引越しの手続き(転入・転出など)(目黒区)

3.2国民健康保険(保険証を返却)、印鑑登録の廃止

国民健康保険に加入している方が他の市区町村に引越しをする場合、現住所を管轄する役所で資格喪失手続きを行い、保険証を返却する必要があります。資格喪失手続きの期限は引越し後14日以内とされていますが、引越し後に旧住所の役所に行くのは手間がかかるため、転出届の提出と同じタイミングで済ませておくと効率的です。また、現住所で印鑑登録をしている方が他の市区町村に引越しをする場合、転出届を提出すれば印鑑登録は自動的に廃止されるため、手続きは必要ありません。ただし、自治体によっては廃止の手続きが必要な場合があるので、事前に確認しておきましょう。

3.3福祉関係の手続き(児童手当・介護保険・各種医療制度など)

児童手当や介護手当を受給している方が他の市区町村に引越しをする場合、手続きが必要になります。児童手当の場合は、現住所を管轄する役所に児童手当受給事由消滅届を提出します。介護手当の場合は、介護保険被保険者証を返却するとともに、資格喪失手続きを行います。必要な書類など手続き方法は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

3.4電気・ガス・水道の移転、停止の申込み

電気・ガス・水道の停止・移転手続きを行います。手続きをしないと、引越し後も旧住所の電気代や水道代を請求されてしまうので注意が必要です。また、利用会社を変更する場合は、新居での開始手続きが必要になります。

電気・ガス・水道のいずれも電話もしくはインターネットで手続きができますが、ガスに関しては閉栓作業の立ち会いが必要になる場合があります。ガスメーターの設置場所に作業員が入れる物件であれば立ち会いの必要はありませんが、オートロック式の物件や、ガスメーターの設置場所まで作業員が立ち入ることができない物件は立ち会いが必要です。

3.5火災・地震保険の契約変更

火災保険や地震保険に加入している方は、引越しが決まったら保険会社もしくは代理店に連絡をしましょう。賃貸物件に住んでいる方は通常、管理会社指定の火災保険・地震保険に加入しています。その場合は、解約手続きを行うことになります。契約期間の途中で解約する場合は、支払い済みの保険料のうち、未経過の期間の分が「解約返戻金」として返金されます。

3.6ペット(犬・国の特定動物)に関する手続き

ペットとして犬や特定動物(ワニやタカなど国から指定された動物)を飼っている場合、住所変更の手続きが必要になります。住所変更の手続きは、新住所を管轄する役所もしくは保健所で転居日から30日以内に行いますが、自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。なお、猫やハムスターなど小型動物の場合、住所変更の手続きは必要ありません。

引越しの際に、犬や猫などのペットを輸送したい場合は、アートセッティングデリバリーの「ペットの輸送」がおすすめです。

アートセッティングデリバリーの犬・猫などのペットの輸送サービス詳細はこちら

▼関連リンク

福岡市よくある質問(福岡市)

4.【引越しチェックリスト4】引越しの前日までにやること

引越し前日には、各種手続きが終わっている状態が望ましいといえます。引越し会社から当日の訪問時間など、最終確認の連絡が来ることが多くあります。翌日スムーズに引越しができるよう、引越し業者と段取りを確認しておきましょう。荷物が届く時間を把握し、前後でできることをシミュレーションしておくのがおすすめです。

|

内容 |

| □ |

冷蔵庫の輸送準備(水抜き、庫内清掃など) |

| □ |

洗濯機の輸送準備 |

| □ |

パソコンのバックアップ |

| □ |

テレビなどの映像機器・オーディオ機器の配線を外しまとめる |

| □ |

旧居の近隣への挨拶 |

| □ |

旧居の清掃・ゴミ処理 |

| □ |

新居の鍵の受け取り、新居の掃除 |

4.1冷蔵庫の輸送準備(水抜き、庫内清掃など)

引越しで冷蔵庫を運ぶときは、中身を空にしたうえで「霜取り」「水抜き」をする必要があります。冷蔵庫は引越し直前まで使うので、霜取りや水抜きは引越し前日に行うのが良いでしょう。霜取りは、冷蔵庫・冷凍庫の内部に付着した霜や氷を取り除く作業で、水抜きは、製氷機内の氷や蒸発皿の水を捨てる作業です。霜取り・水抜きの方法は以下の記事で詳しく解説しています。

冷蔵庫を引越しで運ぶときの準備とは?効率的な手順や自分で運ぶ場合の注意点

4.2洗濯機の輸送準備

引越しで洗濯機を運ぶときは、事前に「水抜き」をする必要があります。水抜きは、洗濯機の給水ホースや排水ホースに残っている水を除去する作業です。水抜きをしていないと、運搬中に洗濯機から水が漏れ、ほかの荷物や家具、新居の床などが汚れてしまうおそれがあるため、忘れずに行いましょう。水抜きの方法は以下の記事で詳しく解説しています。

洗濯機を引越しで運ぶときの準備とは?水抜きのやり方や準備の注意点

4.3パソコンのバックアップ

パソコンは精密機器であり、引越しの運搬中に衝撃が加わると壊れたりデータが消失したりするおそれがあります。万が一に備え、外付けHDDやUSBメモリ、クラウドストレージなどにデータをバックアップしておきましょう。荷づくりの際、パソコン本体は緩衝材を使って十分に保護します。故障やデータ消失が心配な方は、ノートPCであれば手荷物として運んでも良いでしょう。

4.4テレビなどの映像機器・オーディオ機器の配線を外しまとめる

テレビなどの映像機器・オーディオ機器の配線を外します。引越し先で「何の配線なのかわからない……」「配線をどこにつなげばいいのかわからない……」といったことにならないよう、配線を外す前の状態を写真に収めておくことをおすすめします。それぞれの配線に養生テープを貼り、油性ペンでメモをしておくのも良いでしょう。

4.5旧居の近隣への挨拶

引越し当日はトラックが出入りして荷物を搬出するため、ご近所に迷惑がかかってしまうおそれがあります。そのため、マナーとして近所の方に挨拶に行くと良いでしょう。挨拶は引越しの前日に行くことをおすすめしますが、不在だった場合は引越し当日の搬出作業が始まる前でも構いません。挨拶に行く際の手土産や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

引越しの挨拶のマナーは?タイミングや手土産の選び方

4.6旧居の清掃・ゴミ処理

賃貸物件から退去する際は、掃除とゴミ処理をしておきましょう。引越しの準備で荷づくりや掃除をしているとゴミがたくさん出るため、特にゴミ処理の計画は大切です。引越しの前日や当日になってゴミが出ると、自治体のゴミ回収日に間に合わず、やむを得ず引越し先に持っていかなければならない可能性があります。できるだけ早めに荷づくりや掃除を行い、計画的にゴミ処理を進めましょう。

4.7新居の鍵の受け取り、新居の掃除

入居前に新居の鍵を受け取っておくと、引越しをスムーズに進めることができます。また、比較的近い場所に引越しをする場合は、入居前に新居の掃除をしておくことをおすすめします。新居に荷物を搬入する日は忙しく、なかなか掃除をする時間はありません。冷蔵庫や洗濯機を配置する場所など、搬入後の掃除が難しい場所は事前に掃除をしておくと良いでしょう。

5.【引越しチェックリスト5】引越しの当日にやること

引越しの当日は、貴重品等の管理や、荷づくり・退居の最終確認を行いましょう。バタバタと忙しくなることが予想されるため、チェックリストを確認しながら進めるのがおすすめです。

5.1旧居でやること

|

内容 |

| □ |

荷づくりの最終確認 |

| □ |

搬出作業の立ち会い(引越し業者への指示) |

| □ |

ガスの使用停止の立ち会い |

| □ |

引越し料金の精算 |

| □ |

退居前の最終確認 |

| □ |

旧居の鍵の返却 |

荷づくりの最終確認

衣類や寝具、トイレ・洗面・お風呂用品、スマホの充電器など、引越しの直前まで使っていた残りの荷物をダンボールに詰めます。貴重品は常に持ち歩くバッグに入れておくようにしましょう。部屋の隅々まで見渡して、忘れているものがないかチェックします。

搬出作業の立ち会い(引越し業者への指示)

引越し業者の搬出作業は、基本的に立ち会いが必要です。引越し業者に指示を出したり、質問に答えたりしながら、スムーズに搬出作業を進めましょう。取り扱いに注意してほしいものなどがあれば、その場で引越し業者へ指示を出すと良いでしょう。

ガスの使用停止の立ち会い

オートロック式の物件や、ガスメーターの設置場所に係員が立ち入ることができない物件の場合は、ガスの使用停止(閉栓)の立ち会いが必要になります。

引越し料金の精算

引越し業者と料金の精算を行います。料金を前払いしている場合は精算の必要はありませんが、当日現金払いの場合は、忘れずに現金を用意しておきましょう。引越し会社によっては、新居で精算するケースもあります。

退居前の最終確認

賃貸物件から退去する場合、荷物の搬出が終わったら最終確認を行います。電気のブレーカーを落としたり、水道の元栓を閉めたりします。収納の扉などは一度全部開けてみて、忘れ物やゴミがないかチェックしましょう。

旧居の鍵の返却

賃貸物件から退去する場合、退去日に管理会社の立ち会いのもとで物件のチェックが行われます。通常は、退去立ち会いのときに鍵を返却しますが、このときによくあるのがスペアキーを紛失していることです。鍵の紛失は借主の責任になるため、一般的には鍵交換の費用を請求されます。

5.2新居でやること

|

内容 |

| □ |

搬入作業の立ち会い(引越し業者への指示) |

| □ |

ガスの開栓・立ち会い |

| □ |

目につくキズや汚れの撮影 |

| □ |

荷ほどき・整理整頓 |

| □ |

ご近所への挨拶 |

搬入作業の立ち会い(引越し業者への指示)

新居での搬入作業時は、立ち会いが必要です。ダンボールを運ぶ場所や家具を配置する場所など、引越し業者に指示を出しましょう。荷づくりの際に、新居での搬入場所をダンボールに書いておくと搬入作業がスムーズに進みます。

ガスの開栓・立ち会い

新居でガスを開栓する際は、必ず立ち会いが必要です。事前にガス会社に予約を取り、作業員の立ち会いのもとで開栓してもらい、使用方法や注意事項の説明を受けましょう。

目につくキズや汚れの撮影

賃貸物件に入居する場合、壁や床などに傷や汚れが見つかったときはスマホで写真を撮っておきましょう。写真に残しておくことで入居前からの傷や汚れであることを証明できるため、退去時にありがちな原状回復をめぐるトラブルを回避できます。

荷ほどき・整理整頓

搬入された荷物の確認を行いながら、荷ほどきを行います。すぐに使うものから優先的に荷ほどきをして、快適に暮らせる状態をつくりましょう。テレビ・電話などの配線等も行います。荷ほどきが終わったら、ダンボールを処分します。自治体に回収してもらう方法が一般的ですが、引越し業者によってはダンボールの回収サービスを行っているところもあります。

ご近所への挨拶

新居のご近所への挨拶は、荷物の搬入が始まる前に行くと良いでしょう。不在だった場合は搬入作業が終わってからになりますが、その場合も1週間以内には挨拶に行くようにしましょう。挨拶に行く範囲や手土産などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

引越しの挨拶のマナーは?タイミングや手土産の選び方

6.【引越しチェックリスト6】引越しが終わってからやること

搬入が終われば、引越し完了というわけではありません。引越しの搬入が終わってからやらなければならない手続きもあります。特に役所への届け出などは、期間が定められているため早めに対応しましょう。役所で行う届け出関係は、まとめて行うと手間が省けます。

|

内容 |

| □ |

転入・転居届の提出 |

| □ |

マイナンバーカード・国民健康保険証・国民年金などの住所変更、印鑑登録 |

| □ |

福祉関係の手続き(児童手当・介護保険・各種医療制度など) |

| □ |

転入先の学校への手続き |

| □ |

ペットの登録住所変更 |

| □ |

運転免許証の住所変更・自動車・バイクの住所登録変更 |

| □ |

金融関係(銀行やクレジットカード等)・郵便局の住所変更 |

| □ |

各種保険などの住所変更 |

| □ |

本籍地・パスポートの住所変更 |

6.1転入・転居届の提出

他の市区町村に引越しをした場合は「転入届」を提出します。転入日から14日以内に、新住所を管轄している役所に提出しましょう。同一市区町村内で引越しをした場合は「転居届」を提出します。転居届の提出期限も、転居日から14日以内です。会社の手続き等で使うことが多いため、新しい住民票を併せて取得しておくと良いでしょう。

6.2マイナンバーカード・国民健康保険証・国民年金などの住所変更、印鑑登録

転入届を提出する際、必要に応じて「マイナンバーカードの住所変更」「印鑑登録」「国民健康保険の住所変更・加入」「国民年金の住所変更・加入」などの手続きを行うと効率的です。手続きの詳しい手順などは、新住所を管轄する役所にご確認ください。

6.3福祉関係の手続き(児童手当・介護保険・各種医療制度など)

児童手当を受給している方や介護保険を受給している方は、新住所を管轄する役所で「児童手当の認定申請」や「介護保険の住所変更」などの手続きを行います。児童手当の手続きは、転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に行う必要があります。介護保険の手続きは転居日から14日以内です。福祉関係の手続きは役所によって異なるため、確認してから行いましょう。

6.4転入先の学校への手続き

子どもがいるご家庭は、保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校などの転園・転校の手続きが必要です。地域や学校によって手続きの段取りや必要書類が異なる場合があるため、役所や転入先の学校へ事前に確認しておきましょう。

6.5ペットの登録住所変更

犬や指定動物を飼っている場合、転居日から30日以内に新住所を管轄する役所もしくは保健所で住所変更の手続きを行う必要があります。その際、鑑札や狂犬病予防注射済票を持参するのが一般的ですが、自治体によって手順や必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

6.6運転免許証の住所変更・自動車・バイクの住所登録変更

運転免許証の住所変更は、新住所を管轄する警察署もしくは運転免許試験場、運転免許更新センターで行います。自動車をお持ちの方は、車庫証明書、車検証、自賠責保険、任意保険などの住所変更手続きが必要です。バイクをお持ちの方も住所変更の手続きが必要ですが、排気量によって手続きの方法が変わってきます。

住所変更と合わせて車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得しておくと良いでしょう。

▼関連リンク

記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)(警視庁)

6.7金融関係(銀行やクレジットカード等)・郵便局の住所変更

銀行口座や郵便局の口座、クレジットカードの住所変更手続きを行います。新住所を証明する本人確認書類や通帳、印鑑などが必要な場合があるため、確認しておきましょう。手続きは窓口、電話、郵送もしくはインターネットで行います。

6.8各種保険などの住所変更

生命保険や損害保険など、民間の保険に加入している場合も住所変更の手続きが必要になります。住所変更は電話もしくはインターネットで行う方法が一般的です。証券番号を用意しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

6.9本籍地・パスポートの住所変更

パスポートは、引越しによって住所が変わっても住所変更の手続きをする必要はありません。パスポートの住所を変更したい場合は、自分で所持人記入欄の旧住所を二重線で消し、手書きで修正することができます。ただし、本籍地の都道府県や氏名に変更がある場合は、記載事項の変更手続きをする必要があります。

▼関連リンク

氏名や本籍などに変更があったとき(神奈川県パスポートセンター)

本籍を移す(変更する)ときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。(横浜市)

7.引越し手続きを行う際の注意点

引越しにともなう手続きを行う際の注意点についてご説明します。

7.1忘れると処罰対象となる手続きがある

引越しにともなって必要になる手続きのなかには、決められた期間内に行わないと罰則が科せられるものもあります。たとえば、以下の手続きを忘れたり、怠ったりすると罰則の対象になるため注意が必要です。

- ・転入届・転居届(転居日から14日以内)

- ・マイナンバーカードの住所変更(転居日から14日以内)

- ・運転免許証の住所変更(転居後すみやかに)

- ・車検証の住所変更(住所変更後15日以内)

- ・車庫証明の取得(住所変更後15日以内)

- ・ペット(犬)の登録事項変更(転居日から30日以内)

7.2各種住所変更手続きには新居の住民票が必要

引越しの際はやることがたくさんありますが、運転免許証の住所変更や銀行口座・クレジットカードの住所変更、就職・転職や子どもの転園・転校など、さまざまな手続きに住民票が必要になります。新居の住民票を発行してもらうためには転入届を提出している必要があるので、はじめに転入届の手続きを済ませるようにしましょう。なお、転入届は転入日から14日以内に提出しなければいけません。

各種の手続きで求められる住民票は、提示するだけで良い場合やコピーで済む場合もありますが、念のため、多めに取得しておくと安心です。マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)、もしくはスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンがあれば、コンビニのマルチコピー機でも住民票を取得することができます。

7.3離婚と同時に引越しをする際は、離婚の手続きを先に行う

離婚するタイミングで引越しをする場合は、離婚の手続きと引越しの手続きを行う必要があります。民法752条では夫婦の「同居義務」が規定されており、離婚前に正当な理由なく家を出ると法律違反になってしまう可能性があります。そのため、離婚手続きは引越し手続きより先に、もしくは同時並行で行うようにしましょう。離婚に関する主な手続きとしては、「離婚届」「年金の分割」「国民年金への加入」「児童扶養手当」などがあります。

8.チェックリストを活用して引越し後の手続きをスムーズに進めよう!

引越し前後に必要な各種手続きを、引越し前後の時期別に紹介しました。便利なチェックリスト型式でご紹介しているため、引越しを検討中の方や準備中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

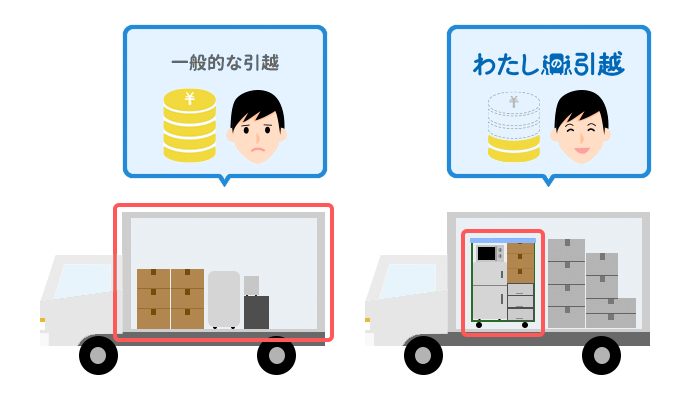

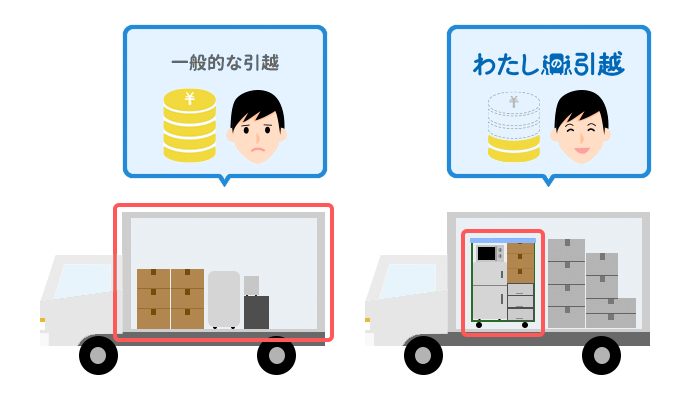

単身の引越しなら、アートセッティングデリバリーの単身者向け引越しサービス「わたしの引越」がおすすめです。Webで見積もり・申し込みが完結するので、やるべきことが多くある引越し前にも負担なく引越しの手配ができます。家族と離れ新生活を始める新社会人や転勤などで単身引越しを予定されている方は、ぜひご利用ください。

一人暮らし(単身)の引越しには「わたしの引越し」がおすすめ!

運営団体

アートセッティングデリバリー株式会社

単身引越し・大きな家具や家電の輸送配送ならお任せください!

引越しにまつわる記事を配信しています。

Webでお申し込みが完結

Webで予約が完結するため見積もりに関する訪問、電話はございません。料金の目安は、申し込み時に家財を選択することでご確認いただけます。

コストを抑えたお引越

専用ボックスで輸送するため、トラック一台を貸し切るよりもコストを抑えて輸送できます。

専用ボックスに積み込めない大型家財は「家財おまかせ便」(別料金)をご利用ください。

選べるお届け日

お届け日は、集荷日から7日後までの範囲でご指定いただけるので、お客さまのご都合に合わせた引越が可能です。

就学・就職

就学・就職

住み替え

住み替え

ご自身での引越し

ご自身での引越し